光伏智能电网是融合光伏发电与智能电网技术的现代电力系统,其核心目标是通过智能化手段实现光伏发电的高效接入、灵活调控与优化运行,从而提升电网的可靠性、经济性和环保性。以下从组成及架构两方面展开说明:

一、光伏智能电网的组成

光伏智能电网的组成可分为发电侧、电网侧和用户侧三个层面,各层面通过先进技术实现协同运行:

发电侧:光伏发电系统

光伏组件:将太阳能转换为直流电的核心设备,由多个光伏电池片串联或并联组成。

逆变器:将直流电转换为交流电,并实现与电网的同步(如并网逆变器需满足电压、频率、相位匹配要求)。

储能系统:包括蓄电池、超级电容等,用于平滑光伏发电的波动性,实现“削峰填谷”和应急供电。

智能控制器:监测光伏组件的工作状态(如温度、电流、电压),优化发电效率,并具备故障诊断功能。

电网侧:智能传输与调度系统

智能变电站:通过传感器和自动化设备实时监测电网状态,实现设备故障的快速定位与隔离。

柔性输电技术:如静止无功补偿器(SVC)、统一潮流控制器(UPFC)等,动态调节电压和功率因数,提升电网稳定性。

分布式能源管理系统(DERMS):整合光伏、风电等分布式电源,优化发电计划,减少弃光率。

通信网络:采用光纤、5G、LoRa等通信技术,实现发电侧与电网侧的数据实时交互。

用户侧:智能用电与互动系统

智能电表:支持双向计量,记录用户用电和光伏发电数据,为电价结算提供依据。

需求响应系统:根据电网负荷和电价信号,引导用户调整用电行为(如高峰时段减少用电)。

家庭能源管理系统(HEMS):整合光伏发电、储能和家用电器,实现家庭能源的自给自足和优化调度。

电动汽车充电桩:支持智能充电策略,在光伏发电过剩时为车辆充电,减少对电网的依赖。

二、光伏智能电网的架构

光伏智能电网的架构通常采用分层分布式设计,包括感知层、网络层、平台层和应用层,各层通过数据流动实现协同控制:

感知层:数据采集与设备控制

传感器网络:部署电流传感器、电压传感器、温度传感器等,实时监测光伏组件、逆变器、储能系统等设备的运行状态。

智能设备:如智能逆变器、智能电表等,具备本地计算和通信能力,可自主执行控制指令(如根据光照强度调整发电功率)。

环境监测仪:测量太阳辐射强度、风速、温度等气象数据,为光伏发电功率预测提供依据。

网络层:数据传输与通信

有线通信:采用以太网、光纤等,用于变电站、控制中心等固定场景的高速数据传输。

无线通信:如5G、LoRa、Wi-Fi等,适用于分布式光伏电站、用户侧设备的远程监控。

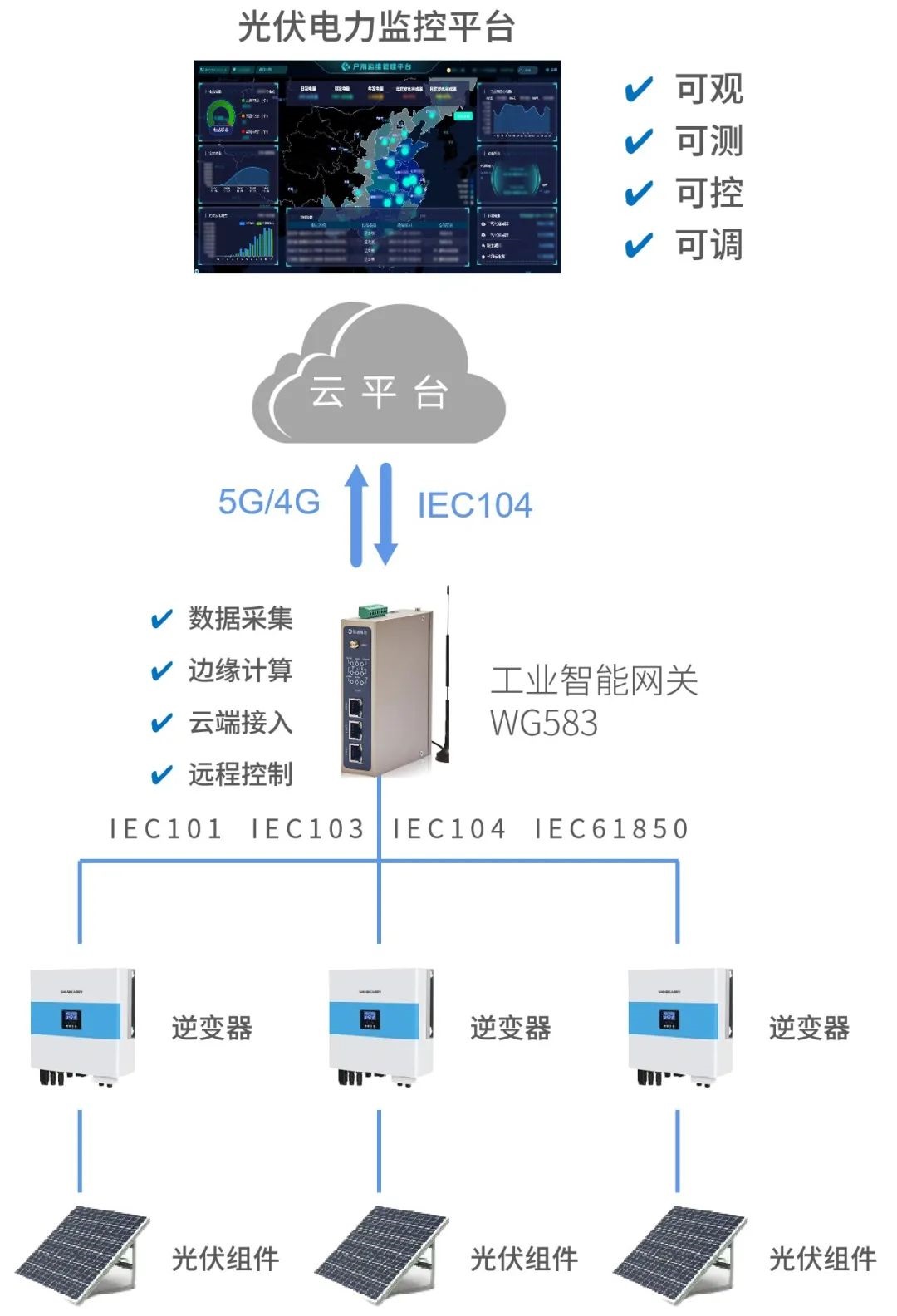

物联网网关:作为感知层与平台层的桥梁,负责数据汇聚、协议转换和边缘计算(如对原始数据进行初步处理,减少上传数据量)。

平台层:数据处理与决策支持

云平台:提供海量数据存储、处理和分析能力,支持光伏发电功率预测、电网负荷预测等高级应用。

大数据分析:挖掘历史数据中的规律,优化发电计划、储能策略和需求响应方案。

人工智能算法:如机器学习、深度学习等,用于设备故障预测、电网安全评估等场景。

区块链技术:确保数据不可篡改,支持分布式能源交易(如光伏发电余电上网的透明结算)。

应用层:业务实现与用户交互

监控中心:通过图形化界面展示光伏电站的运行状态、发电量、设备故障等信息,支持远程控制(如启停逆变器)。

运维管理系统:实现设备巡检、故障排查、维修调度等功能的自动化,降低运维成本。

能量管理系统(EMS):协调光伏发电、储能和用电负荷,实现能源的最优分配(如在光伏发电过剩时优先为储能充电或向电网售电)。

用户APP:提供实时电价、用电量、光伏发电收益等信息,增强用户参与电网互动的积极性。

屋顶光伏低压并网物联网解决方案

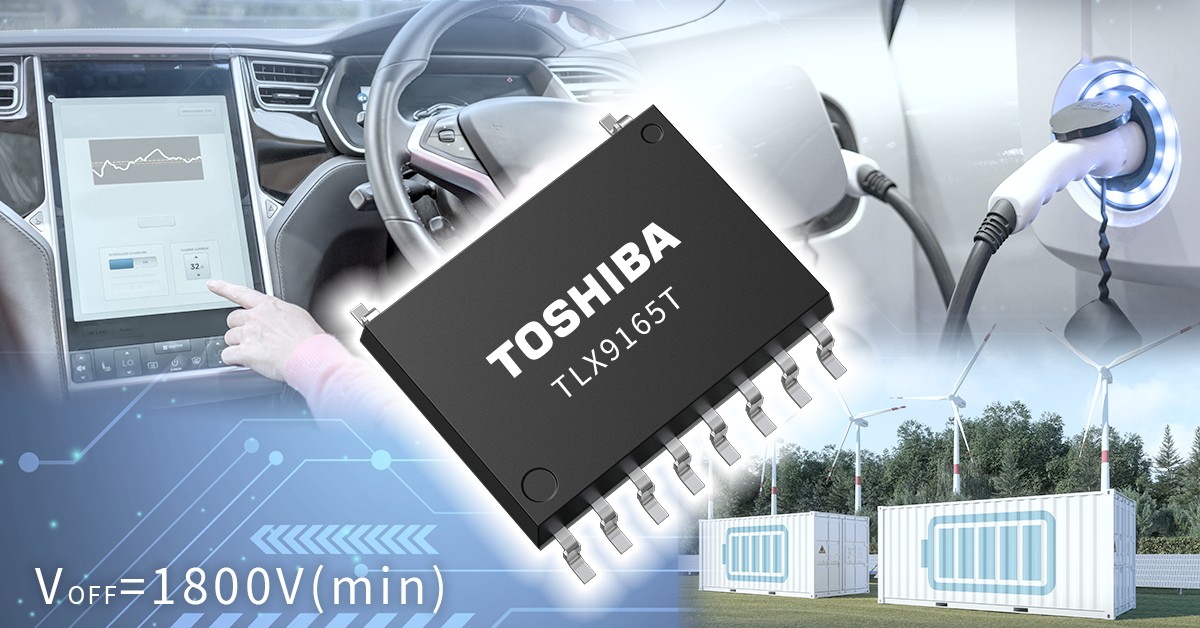

屋顶光伏低压并网物联网解决方案 东芝推出输出耐压1800V的车载光继电器

东芝推出输出耐压1800V的车载光继电器 光伏智能电网的组成及架构

光伏智能电网的组成及架构 光储充协同系统下的园区变压器动态增容技术:0扩容成本破解120%过载风险

光储充协同系统下的园区变压器动态增容技术:0扩容成本破解120%过载风险

慧聪电子网微信公众号

慧聪电子网微信公众号

慧聪电子网微信视频号

慧聪电子网微信视频号

精彩评论