“芯片设计不再是‘纸上谈兵’,而是中国IC行业逆袭的先驱板块!”最新数据显示,2024年中国芯片设计上市公司营收正增长比例高达67.8%,比2023年提升13.7%,展现出强劲的复苏势头。

龙头企业比如豪威集团营收突破216亿元,寒武纪增速超1000%,思特威营收翻倍增长。但亮眼数据背后,部分企业仍面临盈利压力——这究竟是短期阵痛还是长期趋势?

今天我们从芯片涉及企业近三年年报数据中,挖掘行业的真实情况。

一、数据:营收增长显著,但盈利分化明显

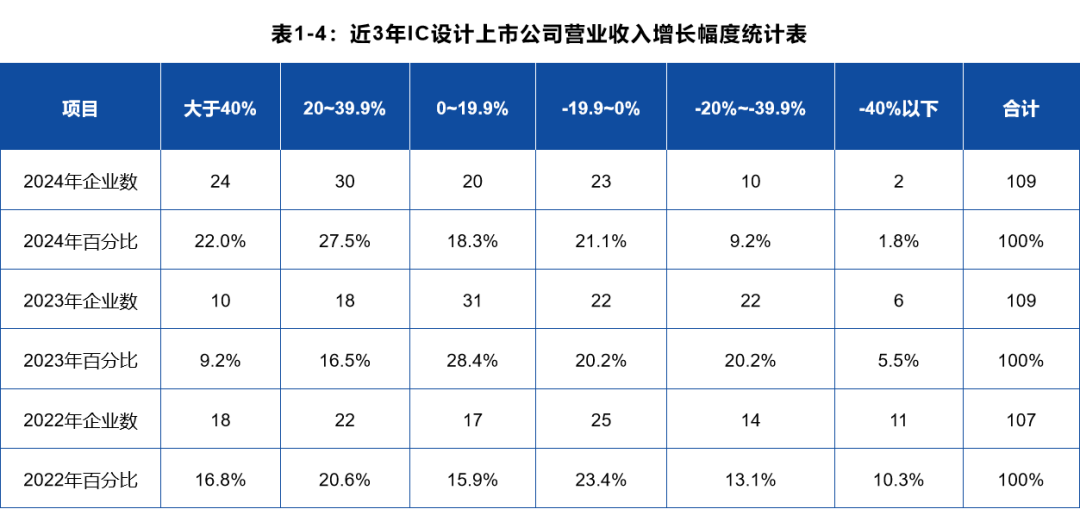

根据报告统计,2024年109家芯片设计上市公司中,营收正增长企业比例达67.8%,较2023年的54.1%和2022年的53.3%持续提升(表1-4)。具体来看:

高速增长企业从2023年的10家增至2024年的24家,占比22.0%。

中低速增长企业比例稳定,负增长企业比例收缩至31.2%。

慧聪电子网制图 数据来源:根据各公司年报数据整理

头部公司表现尤为亮眼:豪威集团营收216.4亿元,同比增长20.62%;寒武纪营收11.73亿元,增速1056.74%;思特威营收59.68亿元,增长108.87%(表1-1)。

慧聪电子网制图 数据来源:根据各公司年报数据整理

然而,盈利数据呈现分化:2024年55.0%的企业利润实现增长,较2023年的33.0%大幅改善;但毛利率增长企业比例仅为45.9%,虽高于2023年的25.7%,仍有过半企业面临毛利压力(附表1-4)。例如,翱捷科技、纳芯微等公司利润为负,但佰维存储、普冉股份等成功扭亏为盈。

二、现象:设计环节领跑产业链,国产替代加速

芯片设计环节已成为中国IC产业最活跃的领域。2024年加速增长,反映出设计公司对市场变化的快速响应能力。这一现象与行业协会数据吻合——2024年中国集成电路设计业销售额预计达6460.4亿元,同比增长11.90%,人均产值回升至231万元。

值得注意的是,设计公司的增长并非“大水漫灌”,而是结构性分化:消费电子、通信芯片企业如恒玄科技、瑞芯微增速显著,而部分通用芯片公司受价格竞争影响盈利承压。这揭示出行业正从“量增”向“质升”转变。

三、原因:政策、需求与技术三轮驱动

政策红利持续释放:2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》及科创板设立,为轻资产设计公司提供融资便利。2024年,芯片设计企业数量增至3626家,较2023年增加175家(报告原文),政策环境优化助推企业扩张。

下游需求复苏与国产替代:2024年集成电路进口额同比增长10.5%,但出口额创1595亿美元新高(海关数据),说明内需市场旺盛,且国产芯片替代进程加速。例如,海光信息、澜起科技在服务器芯片领域突破外企垄断。

技术积累与模式创新:Fabless模式降低准入门槛,企业专注研发迭代。如芯原股份虽短期亏损,但IP授权业务毛利率达39.86%,长期技术壁垒正在形成。

四、分析:设计业的崛起重塑IC产业格局

设计是IC产业的源头,它定义了芯片的功能和性能。设计业的强劲复苏,对整个产业链有着极强的拉动作用。它向制造厂和封测厂释放出明确的订单信号,带动了整个产业链的景气度。

然而,挑战不容忽视。

同质化竞争:低端芯片价格内卷,导致部分企业“增收不增利”,2023年行业亏损率达38.9%。

技术差距:高端CPU、GPU等仍依赖进口,魏少军教授指出,国内企业需提升“单点突破”能力。

总体看,设计业的活跃为全产业链注入动能,推动制造、封测环节协同发展。

五、总结展望:IC设计行业从“跟跑”到“并跑”

短期看,随着经济复苏与政策加码,2025年设计业营收增速有望保持10%以上。

国产半导体设备制造行业也在不断进步,设计环节的创新,正在倒逼产业链整体升级。

芯片设计业的短暂逆袭,是一场漂亮的翻身仗,但也只是新征程的开始。

总票数超22万!半导体、电子元件、分销商三大奖项赛况激烈!

总票数超22万!半导体、电子元件、分销商三大奖项赛况激烈! 22.3%增速!1595亿出口!中国芯片行业的“拐点”真的来了?

22.3%增速!1595亿出口!中国芯片行业的“拐点”真的来了? 2025慧聪品牌评选【奖项申报】正火热!5大亮点全面揭晓!

2025慧聪品牌评选【奖项申报】正火热!5大亮点全面揭晓!

慧聪电子网微信公众号

慧聪电子网微信公众号

慧聪电子网微信视频号

慧聪电子网微信视频号

精彩评论